近年、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し、ブログ記事やオウンドメディアの記事制作にもAIを活用するケースが増えています。AIを使えば短時間で大量の記事を作成できるため、SEOの記事作成に活用している方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、「AIで書いた記事を量産しても検索順位が上がらない」「むしろ評価が下がったように感じる」という声も多く聞かれます。

では、なぜAI生成の記事はSEOで評価されにくいのでしょうか。本記事ではその理由を解説し、改善の方向性をお伝えいたします。

この記事の概要

- AIだけで作成されたSEO記事は、検索エンジンが重視する独自性・専門性・信頼性を欠きやすい

- AIは記事制作の「効率化ツール」としては優秀だが、「上位表示される記事」をそのまま生み出すことは難しい

- 特に「独自性」をAI主導で生み出すのは困難なので、独自性のある見解をAIに入力する作業から始めるのが効率的

AIで書かれた記事が上がりにくい5つの理由

まず初めに、問題点から見ていきましょう。

1. E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の不足

Googleの検索評価基準であるE-E-A-Tの観点から見ると、AIのみで作成された記事は基準に満たしていないことが多々ございます。

特にAIは「Experience(経験)」を持たないため、ユーザーにとって信頼できる情報源とは見なされにくいのです。

さらに、御社のこれまでの専門性や信頼性に関しても考慮せず、あくまで一般論的な文章になるため、担当者側での調整が必要です。

2. オリジナリティが低く差別化できない

AIは既存の情報を学習データから再構築するため、生成される記事はどうしても一般論的になります。他社サイトと内容が似通う結果、「ありきたりな情報の羅列」と判断されてしまうのです。

これまでの実績や案件ごとのプロセスなどを入れ込むことで独自性の要素を入れ込むのがいいかもしれません。

3. 検索意図に十分に応えられない

SEOにおいては「検索意図をどれだけ満たしているか」が重要です。AIはキーワードベースで文章を生成しますが、「ユーザーが本当に知りたい答え」や「実際に役立つノウハウ」が欠けがちです。

この点に関しては記事担当者がAIをディレクションしながら調整しつつ作成する必要があります。一つのキーワードの中に「それを知りたいのか」「それが欲しいのか」「それを使った人の結果を知りたいのか」など意図は様々です。

ユーザーの深層心理をイメージしながら作成しましょう。

4. ファクトチェックの不十分さ

これが最も危険度の高い問題かと思います。

AIはもっともらしい文章を出力できますが、事実と異なる内容(いわゆるハルシネーション)を含む場合があります。誤情報が含まれる記事は信頼性を損ない、検索順位に悪影響を及ぼします。

特に使用によって人体や環境に影響を及ぼす内容、企業システムに触れている物などは入念にチェックしてください。

5. 人間味・読みやすさの不足

AI記事は論理的で整った文章を書けますが、体験談、ストーリー、感情への訴求などが弱いため、読者の共感を得にくいです。その結果、滞在時間やシェア数などのユーザー行動データも伸びにくくなります。

記事を読む際にユーザーが求めているのは情報収集だけでなく「気づき」です。

論理的な文章だけでなく、情報提供をしながらもユーザーが想定していなかった付加価値を与えることが大切です。

よくあるケース

例1:一般論に終始した記事

「SEOとは何か?」という記事をAIに書かせると、基本的な定義やメリット・デメリットは整然と出力されます。

しかし検索上位の記事は、そこからさらに「最新のGoogleアルゴリズムの傾向」や「自社での具体的な改善事例」を盛り込んでいます。

AI生成記事だけでは差別化ができず、検索順位で勝てません。

例2:誤情報による信頼性低下

法律や医療に関するテーマや機械の取り扱いなどのAI記事を作った場合、出典が不明確な情報が含まれることがあります。

ユーザーが誤った情報を信じるリスクがあるため、Googleは特にYMYL領域でAIだけの文章を低評価しやすいのです。

例3:検索意図を外した記事

「副業 確定申告」というキーワードで記事を書く場合、ユーザーは「どの副業なら確定申告が必要か」「手続きの流れ」を知りたいと考えています。

AI記事では「副業の種類」「確定申告とは何か」という一般論にとどまることが多く、ユーザーの具体的な疑問を解決できません。結果的に直帰率が高まり、順位は上がりません。

AIは文章の生成に長けてはいますが、生成された情報を伝わる内容に噛み砕いたり、検索意図の掘り下げをするのは担当者の大切な仕事と言えます。

どうすればAI記事をSEOで評価されるものにできるのか

1. 独自の経験や事例を加える

- 実際のデータや顧客の声を盛り込むことで記事に信頼性を与える。

- 例:「弊社で実際に試した結果〜」「お客様からはこんな声がありました」

2. 最新情報を補完する

- トレンドなど、AIが学習していない最新情報をリサーチして追記。

3. 専門家の意見を引用する

- 専門家コメントや監修を記事に追加することで権威性を補える。

4. 検索意図を掘り下げる

- AIが出した草稿を見直し、ユーザーの疑問に応える見出しやFAQを追加。

5. 読者がシェアしたくなる工夫

- 図解や比較表、まとめ画像などを加えることで記事の価値を高める。

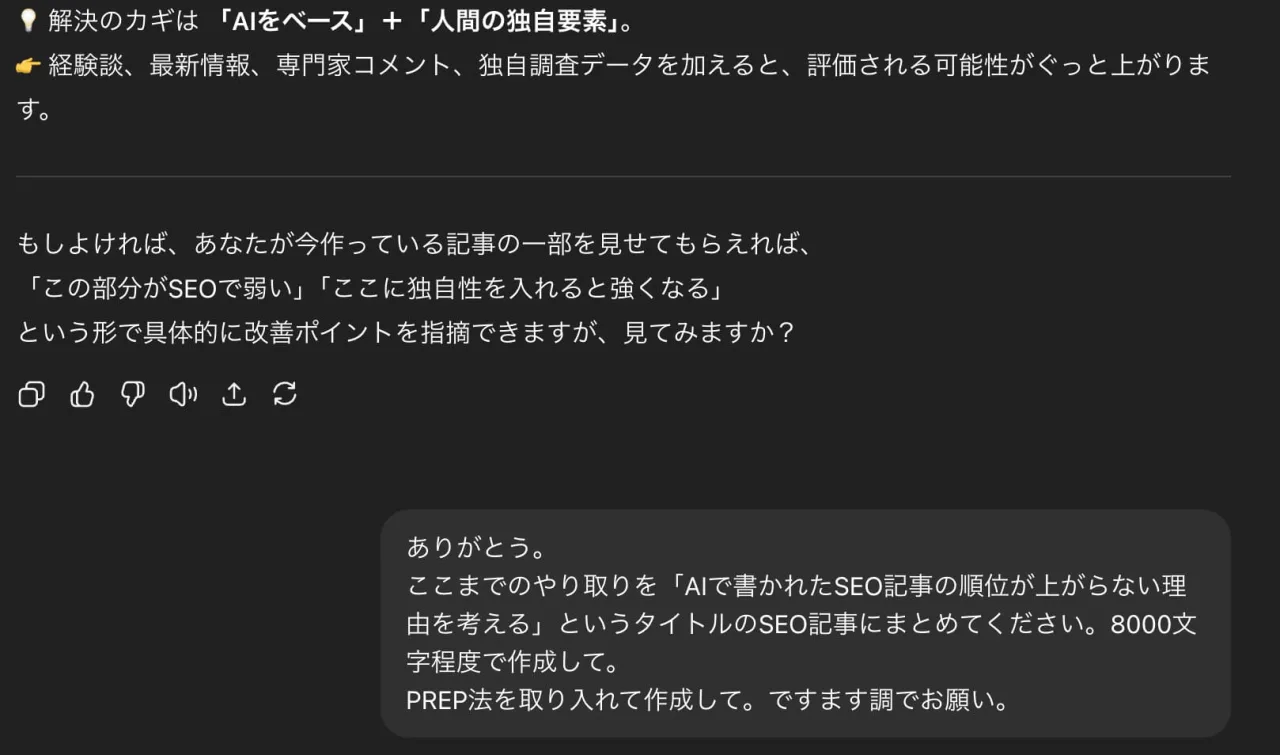

弊社でやっているAI活用の方法

とはいえ、一度出力してもらった記事を修正するのも結構大変ですよね。

場合によっては7-8割くらい書き直すことも…。

なので、最初から独自性とか、コアの課題感をAIに学習させて記事を作成することをお勧めします。

弊社ではこのようにまず書きたい内容を「自分が抱える課題」としてAIに相談していきます。これを4-5回くらい続けます。

最後に、これまでのやり取りを踏まえて「〇〇」というタイトルで記事を書いてと指示すると、最初からAIを使って書くよりもイメージに近い内容が含まれます。

大切なのは担当者の方のコアアイデア。これをAIが細分化して書いてくれるという流れなので、独自性の担保ができます。是非お試しください。

まとめ

AIで記事を作成すること自体には大きなメリットがあります。

効率性やコスト削減の観点から、AIは強力な味方です。

しかしSEOの世界では「質」が最も重要であり、AIだけで作った記事は 独自性・信頼性・専門性に乏しいため評価されにくい のです。

したがって、AI記事をそのまま公開するのではなく、

- 経験談や事例を加える

- ファクトチェックを徹底する

- 専門家や実データを引用する

といった「人間ならではの要素」を追加することが欠かせません。

AIを「代替」ではなく「補助」として活用する姿勢こそが、SEOで成果を上げるための正しい使い方と言えるでしょう。

AIを活用したSEO対策にご興味がある方はお気軽にご相談ください。